Estado Yaracuy

ORIGENES DE LAS MEMORIAS DE LA HISTORIA DEL

ESTADO YARACUY

Antes de adentrarnos en la recopilación de los orígenes de las MEMORIAS DE LA HISTORIA DEL ESTADO YARACUY Apuntes tomados de varios autores para servir de contingente a la historia integral de este estado de la República, es necesario que hagamos unas consideraciones y revisemos las primeras exploraciones del territorio después de la llegada de Colón y los orígenes de poblamiento .

Los yaracuyanos no escapamos a la inquietud de conocer nuestros antecedentes históricos, se ha investigado y se ha escrito, pero no lo suficiente para llegar a una conclusión, se ha escrito y se ha investigado, pero no hemos podido reunir nuestra historia en una forma integral, se ha escrito pero se han insertado muchas leyendas y mitos, que ciertamente forman parte de nuestra tradición oral, pero que pueden distorsionar una verdad.

Hemos podido apreciar a lo largo de la mayoría textos consultados en que se ha reseñado parte de la historia del Estado Yaracuy, que solo se circunscriben a los acontecimientos que mayormente se sucedieron en San Felipe, dejando un sentimiento como si ese municipio constituyera todo el Estado Yaracuy y que en los otros municipios no se desarrollaron o no hubiesen existido acontecimientos que marcaran nuestra historia.

Los historiadores municipales han jugado un papel muy importante en rescatar parte de nuestra memoria, enfrentando limitaciones, descalificaciones y burlas.

En la verificación en sitio, de los hitos históricos, pudimos constatar que se han modificado o destruido evidencias religiosas, como iglesias y sus archivos, cementerios, casas y calles coloniales. A conveniencia se han destacado familias, héroes y heroínas, producto de la ficción, al extremo de formarles una imprecisa biografía. Pero lo más grave es que se ha ocultado o sesgado información. Ejemplo de estos casos es que a los yaracuyanos se nos hizo creer, por mucho tiempo, la falsa existencia del Cacique Yaracuy. En los Municipios Independencia y San Felipe esta marcado el engaño, al exhibir dos grandes estatuas en honor al “Cacique Yaracuy”. Piezas que ciertamente son una obra de arte, pero no dejan de ser eso, solamente obras de arte.

Lo mas grave que nos puede acontecer es que tenemos dos zonas territoriales en discusión, una con el Estado Falcón que nos cercena nuestra salida histórica al Golfo Triste, ubicado en el Mar Caribe y la otra con el Estado Lara, que impide el potencial desarrollo del Municipio Peña.

Este limite de los Estados Yaracuy y Lara reviste tanta importancia que hemos deducido que es la parte oscura y mezquina, la parte de nuestra historia que estratégicamente se ha venido ocultando, donde se entremezclan una suerte de intereses al extremo de haber sido, hasta si se quiere, traicionados por un coterráneo.

La Provincia de Venezuela

Por una capitulación de 1.528, el Emperador Carlos V creó la Provincia de Venezuela, con los territorios situados entre el cabo de la Vela, en la Guajira y Macarapana, en la región del río Unare. La conquista y poblamiento de esta provincia se entregó a los Welser, compañía formada por banqueros alemanes, con quienes Carlos V había contraído compromisos económicos. Estos banqueros aprovechaban sus relaciones con el Rey de España para intervenir en la explotación de las riquezas del Nuevo Mundo.

El Gobierno de los Welser

La Capitulación de 1.528 no entregó a los alemanes la soberanía de la provincia de Venezuela. Los Gobernadores Welser quedaron sujetos a la Corona y la Audiencia de Santo Domingo, la que intervino varias veces en el gobierno de la provincia. Al lado de los gobernadores alemanes actuaron siempre los oficiales reales españoles, encargados dc vigilar la actividad de los Welser y recabar para el Rey el pago de los impuestos.

Los Welser actuaron en la provincia de Venezuela durante 18 años (1.528-1.546) Sus gobernadores fueron: Ambrosio Alfinger, Nicolas Federman, Jorge Spire y Felipe de Hutten. Se establecieron en Coro y desde allí emprendieron una serie de expediciones en busca de oro y esclavos. En sus viajes por el territorio exploraron gran parte del occidente de Venezuela, en especial los territorios de los actuales estados Falcón, Lara, Zulia, Portuguesa. Cojedes, Yaracuy, Barinas y Apure.

NICOLAS FEDERMAN: Es el más celebre de los conquistadores Welser. En su primera expedición en 1.530, recorrió parte de la región conocida hoy como Estado Yaracuy, en las zonas de Aroa, Yaritagua y Nirgua (zona de Buria), Portuguesa y el oriente de Falcón.

Balance de la actuación de los Welser

Los Welser, como empresa, comercial que fue, se interesaron sobre todo en conseguir oro y esclavos. Se dedicaron a buscar El Dorado y olvidaron por completo los propósitos do colonización del contrato de 1.528. No fundaron pueblos ni explotaron minas. Esclavizaron a los indios y explotaron comercialmente a los propios españoles de Coro a quienes vendían los artículos importados a precios muy altos. Trataron de evadir el pago de los impuestos y provocaron las quejas de los vecinos y las denuncias de los funcionarios españoles. Pero tienen el mérito de haber sido los primeros en explorar una buena parte del territorio nacional.

Después de la fundación de Coro transcurrieron 18 años sin que los europeos fundaran ninguna otra ciudad en la provincia de Venezuela .

El régimen de encomienda nace en América en forma espontánea, por las necesidades locales y la presión de ciertos grupos poderosos. Las primeras de ellas fueron otorgadas por Juan de Carvajal en El Tocuyo y a la muerte de éste las ratificó Juan Pérez de Tolosa, quien consideró el sistema muy ventajoso para velar por los grupos indígenas.

La primera encomienda de que se tenga noticia documental, le fue otorgada al portugués Manuel de Silva, en 1.596.

Los pueblos enmarcados bajo los términos y jurisdicción de El Tocuyo fueron Quibor, Cubiro, Sanare, Barbacoas, Guarico, Humocaro Alto y Humocaro Bajo (zona desde donde se extrajeron los indígenas que poblaron a Yaritagua), constituyendo todos ellos el ámbito del Corregimiento de Indios, el cual tuvo la característica de ser uno de los más extensos y poblados de la gobernación de Venezuela y constituyó una unidad político-administrativa de interesantes y variados aspectos.

El Tocuyo quedó asentado en un sitio estratégico que, además de ruta de paso hacia el interior de la provincia, estaba a salvo de piratas y corsarios.

Los esclavos llevados a El Tocuyo no llegaron a representar más de un 18% de la población. Algunos de ellos realizaban tareas domésticas, otros eran dedicados a las labores del campo y una minoría ejercía labores artesanales cuyo producto iba en beneficio del amo.

La influencia de la Encomienda de indios en la formación de pueblos.

Los reyes españoles de finales del siglo XV y comienzos del XVI inician su labor en América con una proyección moral, espiritual y económica que se va a ver materializada en el régimen de la encomienda.

La Encomienda de indios fue una institución establecida por los españoles, a imitación del régimen de señorío de la Edad Media peninsular.

Tuvo como objetivo teórico evitar la esclavitud de los indígenas y colocar a éstos bajo la protección de encomenderos, que no eran otros sino los primeros conquistadores y pobladores.

Se otorgaban las encomiendas según los méritos de los solicitantes, quienes debían demostrar los títulos y servicios prestados a la Corona por ellos mismos y sus antecesores.

Al comienzo se dieron a perpetuidad, pero después sólo por 2 o 3 vidas, o sea la propia y la de 1 o 2 de sus herederos.

La primera ordenanza local fue dictada en 1.552, por la cual los indios quedaron bajo la tutela del encomendero.

Los indígenas jamás aceptaron resignadamente la encomienda en cualquiera de sus formas, por lo que se produjeron en algunos territorios levantamientos.

Los indios caquetios y gayones, que habitaban la región de lo que hoy conocemos como Barquisimeto y Yaritagua, jamás fueron sometidos ni sus encomenderos pudieron aprovecharse de sus servicios.

La fuga de los indios fue común, por cuya causa muchos territorios quedaron despoblados; estos naturales, como se les llamaba en el lenguaje de la época, al abandonar sus predios se unieron a los negros prófugos.

La encomienda de servicio, que fue la establecida en todas las provincias o gobernaciones de Venezuela, se llamó encomienda de repartimiento, pues reunió las dos formas de servicio y tributo, sólo que en este caso el tributo se tasaba en salarios y estos a su vez en días de trabajo para el encomendero.

Esta encomienda se extinguió en 1.687, imponiéndose la tributación en dinero efectivo o su equivalente en frutos, pagado directamente al encomendero, pero surgieron dificultades para la aplicación de esta orden y de hecho continuó la prestación de servicios. Fue entonces cuando se dispuso que el tributo se entregase en las Cajas Reales y de ellas a los encomenderos, perdiendo éstos toda relación directa con los indios.

Diferencia entre encomienda y propiedad territorial:

En adelante el tributo quedó convertido en una renta que recibían los encomenderos hasta la extinción de las “vidas” por las que se hubiese otorgado la encomienda. Es por esto que se encuentran aun hasta mediados del siglo XVIII, pues ese proceso fue lento.

Las Misiones y el poblamiento

Las misiones dieron origen a un gran número de pueblos habitados, por indios, en los cuales se fueron mezclando con los blancos en el proceso de la colonización. En la provincia de Cumana: Píritu, El Pilar, Santa Maria, Cumanacoa, Arenas, Casanay, San Antonio de Maturín, San Francisco, Guanaguana y Caripe. En la provincia de Caracas: Guama, Duaca, Yaritagua, Camatagua, Araure, Calabozo, Turen, Maiquetía y San Carlos. En la provincia de Guayana, Tumeremo, Guasipati y Upata.

En los pueblos fundados por los misioneros, llamados pueblos de misión, los religiosos ejercían el gobierno.

Los indios estaban obligados a trabajar sin paga, de acuerdo con la organización establecida por los misioneros. Después de veinte años, estos pueblos debían pasar a la jurisdicción civil de las autoridades españolas, con el nombre de pueblos de doctrina.

En estos el gobierno estaba en manos de un funcionario llamado Corregidor; los indios podían trabajar libremente mediante un salario y pagaban tributos. El adoctrinamiento de los indios quedaba a cargo de los misioneros o de un sacerdote de los denominado cura doctrinero.

Los misioneros fundaron también los llamados pueblos de resguardo, en los cuales residían algunos vecinos españoles, para vigilar a los indios e impedir que huyeran de la misión.

Los misioneros sacaban de estos pueblos gente armada para hacer incursiones en busca de indios, para capturarlos y traerlos por la fuerza a vivir en la misión.

Estas expediciones armadas, conocidas con el nombre de entradas, constituían “verdaderas cacerías de indios generalmente de mujeres y niños, quienes eran llevados a lugares remotos, donde los obligaban a vivir”

Con respecto a lo que a nuestra historia corresponde, encontramos que, con la fundación de El Tocuyo, a raíz de la llegada de los españoles al nuevo mundo y el consecuente poblamiento certificado en los diferentes archivos de la Corona española, quedó al margen de esa memoria histórica una gran cantidad de poblados, que se formaron producto de la explotación agrícola y las violaciones que se cometieron a las restricciones impuestas al régimen de encomiendas, al sobrepasar el número de familias indígenas asignadas, las que fueron trasladados a otros sitios, como es el caso del capitán Tomás de Ponte quien en 1.663 llevó, de la encomienda de su esposa Felipa de Mora y Alvarado, en Humocaro, más de 40 familias de indígenas coyones al sitio de Yaritagua, para fundar una hacienda de caña, trigo, maíz y otros productos, según consta en expediente del Archivo Arquidiocesano de Caracas de 1.699.

Chivacoa, que en 1.680 era sitio habitado por aborígenes caquetíos, cuyo cacique, don Lorenzo, pertenecía a una encomienda a nombre de Juan de Castillo, quien los había trasladado desde el sitio de Cuara (actual Parroquia Campo Elías), para trabajar en las tierras de Chivacoa.

Los pueblos formados por el descubrimiento de minas como es el caso de Cocorote y Aroa, al descubrir Alonso Sánchez de Oviedo las Minas de Aroa, en 1.605.

Nirgua, por el descubrimiento de las minas de oro en Buría, que serían descubiertas por Damián del Barrio en 1.551

El particular caso de San Felipe, que nace inicialmente por la influencia de Cocorote, debido a la explotación agrícola minera que luego de una serie de acontecimientos se desligó, en 1.731, de Nueva Segovia de Barquisimeto para constituir un nuevo pueblo.

Urachiche, fundado en 1.620 por el gobernador Francisco de La Hoz Berrío y el obispo Gonzalo de Angulo; la tradición habla de Pedro del Castillo, como fundador de Urachiche, quien pudo haber sido juez poblador nombrado por aquél; igualmente, en documentos arquidiocesanos se menciona a fray Francisco Seta fundando pueblos de indios, en representación del obispo, en aquella zona y en aquel tiempo, por lo cual podrían haber sido ambos los que llevaron a cabo la fundación.

No podemos desconocer que El Tocuyo, la capital del Municipio Morán, en el Estado Lara, fue antiguamente una ruta de paso entre diversas regiones; su ubicación dentro de un valle, fertilizado por las aguas navegables del río Tocuyo que desemboca en el Golfo Triste, cerca del río Aroa y el río Yaracuy que también eran navegables. Determinaron el auge que fue tomando, así como su región circunvecina, como punto de partida excepcional para iniciar el proceso de la colonización española en el territorio venezolano.

Los pueblos que se formaron producto de cumbes como el caso de Farriar, Agua Negra poblaciones que conforman nuestro Municipio Veroes, se originaron cuando algunos esclavos cimarrones no se adaptaron a vivir bajo la tutela de su propietario y huyeron definitivamente a las montañas formando los llamados “cumbes”, donde habitaban en chozas alejadas de la acción de amos y autoridades.

En algunos casos estos cumbes fueron el origen de pueblos que se formaron a todo lo ancho de la geografía del país.

La rebeldía de los esclavos se manifestó en nuestra región con los acontecimientos, que sin pretensión independentista lograron marcar nuestra historia, como el sucedido en 1.553, cuando estalló en las minas de Buría y su región, la primera rebelión de negros, que registra la historia de Venezuela, acaudillada por EL NEGRO MIGUEL.

Otro acontecimiento sucedido es el que se origina entre 1.731 y 1.732, cuando estalla el movimiento armado contra la Compañía Guipuzcoana, llamado la REBELIÓN DE ANDRESOTE, liderado por Andrés López del Rosario, conocido como el zambo Andresote. La rebelión tuvo por escenario la zona donde desemboca el río Yaracuy y las costas de Puerto Cabello y Tucacas.

En la obra de BRITO FIGUEROA, Federico, El Problema Tierra y Esclavos en la Historia de Venezuela, señala lo siguiente: “La Provincia de Barquisimeto (incluyendo el Valle del Yaracuy y tierras bajas adyacentes), en 1.834, concentraba 2.321 esclavos y 526 manumisos; el Censo de 1.844 registra 3.675 esclavos, 2.244 manumisos y una población total de 176.889 habitantes; en 1.854, los esclavos habían descendido a 571 y los manumisos a 350, en tanto que la población general se aproximaba a los 200.000 habitantes.

Puede afirmarse que en esa área del territorio venezolano predominaban el peonaje y las relaciones sociales de enfeudamiento sobre la esclavitud, en el momento de la promulgación de La Ley abolicionista en 1.854.

No sólo los peninsulares traían esclavos: también comerciaban con ellos los criollos.

En muchas épocas se utilizó el trueque en el comercio intercolonial y era usual que se cambiaran mulas criollas por esclavos negros.

Los criollos controlaban gran parte del comercio de negros con las Antillas, siendo importante su participación en el tráfico intercolonial.

Los reyes españoles tuvieron gran cuidado en legislar con un criterio de estratificación social que no permitiera ciertas mezclas étnicas, las cuales podrían resultar perjudiciales a la buena marcha de sus provincias de ultramar.

Sinembargo, la legislación fue una, y la realidad americana otra.

Desde muy lejanos tiempos el mestizaje tomó auge en la medida en que los blancos, indios y negros se mezclaban sin mayores escrúpulos, acelerando un proceso que dio por resultado una base piramidal de amplios componentes pardos.

Dentro de la legislación indiana, vientre esclavo engendraba esclavo y sólo el interés de un padre blanco podía lograr la fácil libertad de este hijo mulato, al darle la carta que le acreditaba tal prerrogativa. El padre de ese hijo mulato tenía prioridad sobre otros compradores del pequeño.

A pesar del interés de las autoridades civiles y eclesiásticas por mantener ciertas normas de moralidad, al promover los matrimonios entre esclavos, evitando así en lo posible las uniones ilícitas entre ellos, la realidad socioeconómica se imponía y muchos dueños de hatos y haciendas se oponían a la legalización de esas uniones.

Esto se debía a que si se producía un casamiento entre esclavos de distintos amos, se planteaba el problema de que la mujer debía vivir en el mismo “repartimiento” donde habitaba el marido, lo cual entorpecía su trabajo en las propiedades del amo.

En algunos casos, éste prefería espontáneamente venderla al dueño del marido.

En otras ocasiones se daba lo que se denominaba “sonsaque”, mediante el cual el amo de uno de los dos sacaba arteramente al otro del poder de su dueño, lo cual traía problemas o litigios entre ambos propietarios.

Asimismo, grupos de mulatos y negros libres se juntaban, formando las llamadas “rochelas”. Los repartimientos de negros, que era el sitio de la hacienda donde tenían sus chozas o bohíos, llegaron a formar con el tiempo importantes núcleos poblacionales.

Los pueblos eminentemente negros se formaron en las zonas costeras y bajas, donde proliferó el cultivo del cacao y se requirió la concentración de mano de obra negra, por ser fuerte y adaptable a las tierras cálidas.

Quizás lo más triste de todo, es que después de nuestra independencia conseguimos informes, poco difundidos, pero certificada su autenticidad, que nos hace pensar ¿para quién fue la independencia? Veamos:

El contenido del Proyecto de Código Civil, redactado por el eminente jurista Julián Viso a instancias del Poder Público, indica que todavía en enero de 1.854, el estado venezolano no tenía planteada la posibilidad de abolir la esclavitud sino continuar aplicando la Ley de Manumisión, lo cual significaba en la práctica, la prolongación indefinida de la institución esclavista.

Este es el pensamiento del estado venezolano en enero de 1.854, pero dos meses más tarde, en marzo de ese mismo año, algunas personalidades democráticas que desempeñaban funciones de gobierno e influían en la Autocracia de los Monagas, impulsaron en el Congreso Nacional el debate sobre la abolición de la esclavitud.

Esta gestión coincide con la rebelión socialque subsistía en los campos, como una consecuencia de la guerra antiesclavista y campesina de 1.846, y coincide igualmente con una conspiración conservadora, debelada, que demagógicamente ofrecía la libertad de los esclavos, en caso de triunfar.

Desde luego, siempre mediante indemnización a los amos, y para la cual se solicitaría un empréstito en Inglaterra.

Los propietarios de esclavos resultaron ampliamente favorecidos por la Ley de 24 de marzo de 1.854, ley que reconoció el derecho a la indemnización por “sus propiedades naturales”.

Después de la promulgación de la ley abolicionista hubo un verdadero tráfico de “almas muertas”, porque los amos se negaban a otorgar la cartilla de libertada sus esclavos y manumisos hasta tanto no recibían la indemnización correspondiente o, por lo menos, tener la seguridad que la recibirían a corto plazo.

Para satisfacer esos compromisos el Estado se vio obligado a emitir billetes, en favor de los propietarios, con cargo a la deuda pública, que devengaban un interés del 6% anual, más otro 6% por concepto de la no amortización del capital, moratoria e intereses vencidos.

Este hecho explica porque esa deuda de $3.141.219,23 (tres millones ciento cuarenta y un mil doscientos diecinueve pesos con veintitrés centavos), en 1.854, asciende a $6.054.220,86( seis millones cincuenta y cuatro mil doscientos veinte pesos, con ochenta y seis centavos)

En las plantaciones los amos apelaron de diversos mecanismos para no entregar las cartillas de libertad, a la cual estaban obligados por la Ley de 23 de marzo de 1.854.

Esos mecanismos consistían en alterar las fechas de nacimiento, aumentar la edad o en disminuirla, en este último caso cuando se trataba de esclavos mayores de sesenta años.

Otras veces se oponían a la emancipación inmediata alegando reales o supuestas deudas contraídas por los esclavos y manumisos, o inflándolas en términos imposibles de pagar hasta por un peón libre, cuyo salario oscilaba como máximo, entre doce y veinticuatropesos anuales.

Hubo casos de fraudes verdaderamente escandalosos ocurridos en los Valles de Aragua, donde algunos amos reclamaron indemnizaciones por esclavos ya fallecidos, o que todavía no habían nacido, porque estaban en vientre materno.

Pero, además de esos mecanismos, los libertos (es decir, los ex esclavos y ex manumisos) quedaban adscritos, en la práctica, al régimen de trabajo de la plantaciónpor las relaciones sociales de enfeudamientoy la cadena de deudas que se heredaban de una a otra generación, de un propietario a otro propietario.

Este es uno de los rasgos del peonaje en Venezuela, forma disimulada de esclavitud que predomina en el campo venezolano, en términos casi absolutos, desde la proscripción legal de la institución esclavista hasta la primera década del siglo XX, y subsiste, todavía en los años cuarenta, en algunas regiones del país, cuando ya se habían desarrollado nuevas formas de explotación en la estructura económico-social por la dominación colonial imperialista.

ACONTECIMIENTOS

Rebelión del Negro Miguel

En 1.553 estalló en las minas de Buría y su región, la primera rebelión de negros que registra la historia de Venezuela, acaudillada por el Negro Miguel.

En tiempos del gobernador Juan de Villegas Maldonado, a mediados del siglo XVI, se intensifica la necesidad de adquirir mano de obra esclava, pues Damián del Barrio descubre una importante veta de oro en las márgenes del río Buría.

Dice el hermano Nectario María (Pratlong Bonicel, Luis Alfredo Hyelzas Nació en Francia 28-10-1888 – Murió en Caracas, 3-10-1986): “...En el lugar de la quebrada llamada Resbaladera existen tierras de aluvión aurífera; y como estaba a unas siete leguas del lugar donde Villegas fundara la ciudad (Nueva Segovia de Barquisimeto), como afirma una declaración, deducimos que fue allí donde se explotaron las primeras minas de Buría en la segunda mitad del año 1.552, y asimismo donde tuvo lugar la sublevación del Negro Miguel.

El Real de las minas de Buría, como así se llamaba, poco más o menos al año de la fundación de Nueva Segovia, formaba ya un verdadero pueblo, con buen número de casas y con una población de más de doscientos vecinos...”El descubrimiento de estas minas causó una gran conmoción entre la población de la ciudad de El Tocuyo (fundada en 1.545) pues así resurgió en sus mentes la idea del antiguo y fabuloso Dorado. Muchos de los vecinos se organizaron y llevaron sus esclavos, mineros o agricultores, hacia la nueva veta de oro que prometía ser muy rica.

A fines de 1.552 son trasladados allí 80 esclavos negros a fin de dedicarlos al laboreo de las minas, surgiendo así el Real de Minas de San Felipe de Buría.

Entre esos esclavos había uno, oriundo de San Juan de Puerto Rico, que se distinguía por su rebeldía y valor, el Negro Miguel, quien era propiedad de Pedro del Barrio, hijo de Damián del Barrio.

Con un grupo de sus compañeros, Miguel huyó a las montañas a comienzos de 1.553 y se las ingenió para asaltar luego el Real de Minas, matando a varios mineros en medio de la oscuridad de la noche.

Desde entonces el Negro Miguel se hizo fuerte en las montañas y su fama crecía día a día, con unas cuantas docenas de indios y negros levantiscos formó un cumbe rodeado de fuertes empalizadas, que pasó a considerar la capital de su reino, pues él mismo se nombró rey y a su mujer, Guiomar, la hizo coronar como reina.

También tenía un pequeño hijo a quien todos reconocían como el príncipe heredero.

Nombró obispo a uno de sus compañeros y formaron una comunidad a imitación de los pueblos de españoles, con sus autoridades y empleados.

El Negro Miguel y sus seguidores se transformaron en un azote para la región y su presencia trastornaba las tareas de explotación de las minas.

En una oportunidad atacó la recién fundada ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, pero sus pobladores, capitaneados por Diego García de Paredes y Diego Fernández de Serpa, junto con un grupo armado que llegó como refuerzo de la ciudad de El Tocuyo, dirigido por Diego de Losada y Diego de Ortega, defendieron a Barquisimeto matando al Negro Miguel y dispersando al grupo de asaltantes, que se vieron perseguidos y nuevamente reducidos a la esclavitud.

El testimonio del capitán Diego de Ortega, uno de los jefes de las fuerzas de El Tocuyo, quien afirma que fue García de Paredes el que mató al rey Miguel, parece tener la mayor credibilidad, por haber sido Ortega testigo de aquellos sucesos.

Rebelión de San Felipe

Movimiento organizado entre 1.740 y 1.741 en contra de los vascos y de la Compañía Guipuzcoana por los miembros del Cabildo y los vecinos más notables de la ciudad de San Felipe. Se originó con motivo de la designación de Ignacio de Basazábal como teniente y justicia mayor de esa ciudad, nombramiento hecho por el gobernador de la provincia de Venezuela, Gabriel de Zuloaga.

El descontento de la población sanfelipeña, tanto de los ricos criollos como de la gente más humilde, residía en que con tal nombramiento se buscaba ejercer un mayor control sobre el comercio ilegal, practicado impunemente por todos los sectores de la sociedad.

De ahí que era obligación, tanto del gobernador como de la Compañía Guipuzcoana, erradicar el contrabando en una región tan próspera y extensa como la de los valles del río Yaracuy.

El 1 de diciembre de 1.740 se recibió a Basazábal en sesión del cabildo, advirtiéndole los capitulares que lo admitían interinamente, porque con lo dispuesto por real cédula fechada en San Ildefonso, el 20 de agosto de 1.739, era el virrey del Nuevo Reino de Granada quien debía nombrar a los tenientes y justicias mayores de las ciudades y pueblos, en virtud de que la provincia de Venezuela le había sido asignada a su jurisdicción.

La firmeza con la que empezó a actuar el nuevo funcionario, cometiendo algunos atropellos, llevó a que varios vecinos y mucha gente del común acudieran ante el cabildo solicitando su destitución, hecho que ocurrió el 4 de enero de 1.741.

Ante el peligro que corría, pues se habían amotinado unas 500 personas, Basazábal tuvo que salir de inmediato hacia San Francisco Javier, pueblo de misión ubicado en las cercanías.

Los capitulares, impulsados por los vecinos, aunque es sabido que fueron ellos quienes organizaron el movimiento, levantaron un acta e informaron de lo ocurrido al gobernador Gabriel de Zuloaga. Éste ordenó de inmediato, el 13 de enero, a Domingo López de Urrelo, teniente de gobernador y auditor de guerra, que partiera con los hombres de armas disponibles y un escribano rumbo a San Felipe para proceder a pacificar, apresar y procesar a los responsables de tal acción.

Llegado a Tamanavare, caserío a 2 leguas de San Felipe, recibió una comisión enviada por los vecinos que le solicitaba entrar a la ciudad pacíficamente tomando en cuenta que ellos siempre habían actuado con apego a las disposiciones reales.

El alto funcionario decidió no escucharlos ordenando apresarlos e iniciarles juicio.

Conocido esto, los amotinados se prepararon para recibir al teniente de gobernador: establecen cuarteles de blancos y de pardos, distribuyen armas entre la población, levantan trincheras, y activan los cañones de la casa real.

Se dice que había más de mil personas levantadas en armas.

Vista la disposición de los sanfelipeños de enfrentar a las fuerzas reales con la ayuda de los contrabandistas curazoleños y analizada la situación de peligro que corría la provincia por la guerra que libraban España e Inglaterra desde 1.739, a Zuloaga no le quedó otro camino que enfrentar pacíficamente a los sublevados.

Es así como le ordenó a López de Urrelo, el 9 de febrero siguiente, disolver las tropas que había reunido, entrar a la ciudad con solo 40 o 50 hombres, pregonar un perdón general para la población, expulsar de San Felipe a los organizadores del motín, asumir el mando político y militar, e iniciar las averiguaciones correspondientes.

El 16 de febrero entró el comisionado a la ciudad tomando el control de la situación.

Expulsó a los principales responsables: Santiago Moneda, alcalde ordinario, a El Tocuyo; Pablo Arias de Escobar, alcalde ordinario, a San Carlos; Bernardo de Matos, regidor decano, a Barquisimeto; Juan Bautista Windivoghel, regidor, a Barquisimeto; Francisco Viñas, escribano, a Caracas; entre otros.

Realizadas las primeras averiguaciones encontró que los organizadores fueron Moneda, Arias de Escobar y Viñas, a los cuales les ordenó trasladarse a Caracas. Éstos no cumplieron con la orden dada y empezaron a conspirar y a reunir gente para un nuevo levantamiento.

López de Urrelo se enteró de esas intenciones y procedió a convocar una asamblea de vecinos en la que decidió armar patrullas para prender a los conspiradores.

Por su parte, el gobernador consultó al virrey de Santa Fe exponiéndole lo ocurrido, a lo cual respondió el alto funcionario con un decreto fechado el 25 de febrero, por el cual lo autorizó a nombrar los tenientes y justicias mayores en las ciudades y pueblos de la provincia sin que los cabildos lo desautorizasen, debiendo participarle sus decisiones después.

El Consejo de Indias por su parte dictaminó, el 10 de diciembre de ese mismo año, que no convenía quitar el título de ciudad a San Felipe como recomendaba Zuloaga y que debía permanecer allí un teniente y justicia mayor con tropas, continuar las averiguaciones hasta aclarar lo sucedido, investigar la conducta inicial de Basazábal, confiscar los bienes de los implicados, e informar de la decisión final al Consejo para su aprobación.

En fin, este motín formó parte de un movimiento general de oposición a la política de la Corona española para erradicar el contrabando de la provincia de Venezuela, tarea encomendada a la Compañía Guipuzcoana, empresa contra la cual se organizaron directa o indirectamente 4 sublevaciones: la de Andrés López del Rosario, alias Andresote (1.730-1.733), la de San Felipe (1.741), la de El Tocuyo (1.744) y la de Panaquire (1.749-1.751), encabezada esta última por el capitán Juan Francisco de León.

Rebelión de Andresote (Andrés López del Rosario)

Movimiento armado que estalla en 1.731 contra la Compañía Guipuzcoana, liderado por Andrés López del Rosario, conocido como el zambo Andresote. La rebelión tuvo por escenario la región del Yaracuy, especialmente la zona donde desemboca el río de ese nombre y las costas de Puerto Cabello y Tucacas.

En 1.728, se creó la compañía, la cual en cierto modo subrogó el monopolio comercial que era privativo de España, y el rígido control que estableció dio por resultado la reacción de los criollos quienes se veían privados de ciertos privilegios.

Por otra parte, la compañía combatió severamente el contrabando que desde varias décadas atrás se llevaba a cabo con Curazao, intercambiando cacao y tabaco por productos manufacturados europeos.

Andresote, en los valles del Yaracuy, era instrumento de los productores y cosecheros criollos para burlar la vigilancia de las autoridades y lograr la salida de los frutos al exterior.

En septiembre de 1.731, ya la gobernación de Venezuela estaba conmovida por la acción de Andresote, por lo que Pedro José de Olavarriaga, juez pesquisador y director general de la compañía, inició averiguaciones y diligencias para capturarlo.

El zambo se declaró en rebelión abierta contra las autoridades provinciales y contra la Compañía Guipuzcoana, a la cabeza de muchos indios, mestizos, mulatos y negros cimarrones, armados de picas y de flechería, así como armas de fuego y blancas.

Comete graves insultos, robos y asesinatos, todo a fin de mantener el contrabando con los extranjeros.

El gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela Sebastián García de La Torre, desde Caracas, mueve la maquinaria guerrera y envía en primer lugar a Luis López de Altamirano a combatir a Andresote.

Luego lo seguirán Luis Lovera, Juan Romualdo de Guevara y otros, sin lograr someterlo.

Una expedición al mando de Juan Manzaneda, quien tenía como segundo a Juan Ángel de Larrea, persigue al zambo y sus hombres por las montañas de Guabinas, “... país lóbrego, y para nosotros melancólico, montuoso, pendiente, suelo de piedras que cortaban los pies...”

Andresote los derrota y los obliga a retirarse.

Ante ese hecho, el gobernador asume personalmente la dirección de las operaciones y se encamina hacia Yaracuy.

El 11 de febrero de 1.732 ya estaba en el lugar de los hechos el gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela Sebastián García de La Torre, Andresote no le dio el frente, por la superioridad ofensiva de su perseguidor.

Este trató de localizar al zambo en diversos puntos, y supo que ante la presencia de la expedición había huido por el río Yaracuy y embarcado en el puerto de Chichiriviche en una nave holandesa, rumbo a Curazao, donde murió algún tiempo después.

En agosto de 1.732 el obispo de Caracas, José Félix Valverde, confió la misión de pacificar los ánimos de los negros cimarrones, a los sacerdotes capuchinos Tomás de Pons y Salvador de Cádiz.

El gobernador García de la Torre ofreció un indulto a los rebeldes que entregasen sus armas al teniente de justicia de Nirgua y luego siguiesen a Caracas a los 2 capuchinos.

La predicación tuvo éxito.

Entre noviembre y diciembre de 1.732, se entregaron más de 160 rebeldes.

Al llegar a Turmero se informaron de que en Caracas no se les mantendría la promesa del indulto.

Fray Tomás de Pons decidió marchar hacia el Orinoco, y la mayoría le acompañó hasta Parmana en febrero de 1.733.

Una vez allí, una parte de los rebeldes huyó; el resto, entre quienes había hombres libres y esclavos, se quedó con el padre Pons, quien en abril de ese mismo año se trasladó a Caracas para pedir a las autoridades que les dejasen tranquilos.

Este movimiento de Andresote no puede considerarse como de tipo independentista, pero sirvió, como otros tantos ocurridos en Venezuela, para formar “cumbes” o “rochelas” que dieron origen a una serie de poblaciones en la región.

Nuestra búsqueda prosigue hasta encontrarnos con la Ley de División Territorial de la República de Colombia, artículo 3°, promulgada el 24 de junio de 1.824, quedando el actual territorio venezolano comprendido en los 3 departamentos en que se dividió la gran nación.

El departamento de Venezuela fue subdividido a su vez en dos provincias: Caracas y Carabobo.

La Provincia de Carabobo, que tomó su nombre del campo donde se librara la más importante batalla de la independencia nacional, comprendió nueve cantones: Valencia, Puerto Cabello, Nirgua, San Carlos, San Felipe, Barquisimeto, Carora, El Tocuyo y Quibor.

La jurisdicción de la inicial Provincia de Carabobo sobre el actual mapa de Venezuela, abarcaría el territorio que ocupan los estados Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Lara con una extensión aproximada de 46.350 km2.

Separada Venezuela de la unión colombiana, el Congreso de la República, creo por resolución del Congreso Nacional del 29 de marzo de 1.832, la Provincia Barquisimeto que estaba constituida por los cantones Barquisimeto, Carora, Quibor, El Tocuyo, San Felipe y Yaritagua, pertenecientes inicialmente a la provincia de Carabobo; su capital fue la ciudad de Barquisimeto. En 1.854 se le añadió el cantón Cabudare, alcanzando ese año una superficie de 22.722 km2.En 1.838 censó 112.755 habitantes. La Provincia Yaracuy fue creada por resolución del Congreso Nacional el 15 de marzo de 1.855, con ejecútese del 19 de marzo de 1.855.

Quedó constituida al separar de sus respectivas provincias a los cantones San Felipe y Yaritagua de Barquisimeto, y Nirgua de Carabobo. Su capital fue San Felipe.

Decreto de la creación de la PROVINCIA YARACUY

“El Senado y Cámara de Representantes de la República de Venezuela, reunidas en Congreso, decreta:

Artículo 1° - Se erige una nueva Provincia con el nombre de “Yaracuy”, compuesta por los Cantones de “Yaritagua” y “San Felipe”, pertenecientes a la Provincia de Barquisimeto, y del Cantón “Nirgua”, de la de Carabobo. La ciudad de San Felipe será su capital.

Articulo 2° - Los limites de la nueva Provincia son los que tienen hoy los tres Cantones expresados.

Articulo 3°- El régimen y administración de esta Provincia comenzará el 1° de julio del presente año.

Articulo 4° - Las ordenanzas, resoluciones v acuerdos vigentes en los tres Cantones expresados en el artículo 1° continuaran en observancia en tanto no sean reformados o derogados por la Diputación de la nueva Provincia.

Artículo 5° - El Poder Ejecutivonombrara un Gobernador para la Provincia “Yaracuv’’ y durará funcionado hasta que se nombre el que haya de serlo en propiedad en virtud de terne presentada por la Diputación provincial.

Artículo 6° - En la Provincia del Yaracuv se forma un nuevo Cantón compuesto de las parroquias Chivacoa, Campo Elías y Urachiche, que será su cabecera y cuyo nombre llevará.

Artículo 7 - En Ia misma Provincia se forma otro Cantón que se llamará “Sucre’’, compuesto de las parroquias Guama. su cabecera y de las de Aroa y San Pablo.

Artículo 8° - Mientras los nuevos Cantones no tengan electores, la Asamblea Municipal de San Felipe nombrará a los empleados del Cantón “Sucre” y la de Yaritagua para el de Urachiche.

Artículo 9° - La Provincia de Yaracuy pertenecerá al mismo Distrito Judicial que la de Barquisimeto.

Articulo 10° - EI Poder Ejecutivo queda autorizado para dictar todas las providencias que sean conducentes al establecimiento de la nueva Provincia del Yaracuy.

Dado en Caracas el 15 de marzo de 1855, año 26 de la Ley y 45 de la Independencia.

El P. del S., Manuel Amador. El P. de la Ca. de R., Eugenio A. Riera. El So. del S., J. A. Pérez. El So. de la Ca. de R., J. Padilla. Caracas, 19 de 1855, año 26 de la Ley y 45 de la Independencia. Ejecútese. José Tadeo Monagas. El So. de E. En los D.D. del Interior, Justicia y R.E. Francisco Aranda”.

La Ley de División Territorial del 28 de abril de 1.856 separó de su territorio los cantones de San Felipe y Yaritagua, para formar con ellos la Provincia de Yaracuy; la provincia de Barquisimeto quedó constituida entonces por los cantones Barquisimeto, Cabudare, Carora, Quíbor, y Urdaneta; en 1.857 tenía 152.000 habitantes.

La Provincia de Barquisimeto dejó de existir mediante la Constitución del 22 de abril de 1.864, por la cual se decretó la creación del Estado Barquisimeto.

El censo de 1.854 arrojó, para los cantones de la Provincia de Yaracuy, una población de 119.591 habitantes.

En la Ley de División Territorial del 23 de abril de 1.856, la Provincia de Yaracuy quedó constituida por los cantones Nirgua, San Felipe, Sucre, Urachiche y Yaritagua.

El 29 de marzo de 1.859 Ezequiel Zamora proclamó el Estado Federal Yaracuy, confirmado definitivamente en el título I, artículo 1 de la Constitución sancionada el 22 de abril de 1.864 mediante la cual se decretó la transformación de las provincias en estados federales, convirtiéndose en el Estado Yaracuy.

HECHOS HISTORICOS

Ezequiel Zamora

El general Ezequiel Zamora, jefe del Ejército federal de occidente, crea el 29 de marzo de 1.859 el Estado Federal Yaracuy. Con el territorio de la provincia del mismo nombre que según la Ley de División Territorial de la República del 28 de abril de 1.856, comprendía los cantones de Yaritagua, San Felipe, Urachiche, Sucre y Nirgua. El Estado Yaracuy es el segundo estado creado por los federalistas y surge en los inicios mismos de la Guerra Federal, lo que dificultará su organización y estabilidad.

La ciudad de San Felipe cae poco después en manos de los centralistas y el nuevo estado desaparece. El 21 de agosto del mismo año el general Juan Crisóstomo Falcón recupera San Felipe, restablece la entidad federal y nombra sus autoridades; pero el 15 de noviembre fuerzas del gobierno ocupan nuevamente San Felipe y reinstalan la provincia de Yaracuy.

El Estado Federal Yaracuy se constituye en forma definitiva cuando las fuerzas federalistas dirigidas por el general Leonidas Álvarez de Lugo entran a San Felipe el 3 de abril de 1.863. A partir de entonces, como estaba propiamente dicho o como parte integrante de una circunscripción más vasta, el Estado Yaracuy tendrá un perfil propio dentro del régimen federal.

Cuando la Constitución Nacional de 1.881 crea el Gran Estado Norte de Occidente, el Estado Yaracuy pasa a formar parte de él. Este nuevo estado, en agosto de ese año, es denominado Gran Estado Lara, integrado por la sección Barquisimeto y la sección Yaracuy, menos el departamento de Nirgua que ha pasado al Estado Carabobo. En 1.892, durante unos meses, Yaracuy recupera su autonomía pero el 28 de diciembre es reintegrado al Estado Lara.

En 1.899 Yaracuy es separado del Estado Lara, se le devuelve Nirgua, y se crea el Estado Yaracuy.

La Constitución Nacional de 1.904 establece otra vez la incorporación de Yaracuy (menos Nirgua) al Estado Lara. Pero la Constitución Nacional de 1.909 crea nuevamente el Estado Yaracuy, que recupera a Nirgua y se mantiene así integrado hasta la actualidad.

La capital ha sido siempre San Felipe. Esta ciudad fue capital de la sección Yaracuy cuando estuvo incorporada al Estado Lara.

El 28 de mayo de 1.863 el general Falcón ratificó en Nirgua el Tratado de Coche, que ponía fin a la Guerra Federal.

En septiembre siguiente se reúne la Asamblea Constituyente del Estado Yaracuy que legisla sobre la organización institucional y administrativa; en 1.864 se sanciona la Constitución.

En febrero de 1.866 el general Nicolás Patiño, presidente del Estado Barquisimeto, entra a Yaracuy al frente de un ejército para anexar los departamentos de Yaritagua, Urachiche, Sucre y San Felipe, que así lo habían solicitado. El general Patiño ocupa San Felipe, mientras que el general Juan Fermín Colmenares (yaritagueño), presidente del Estado Yaracuy, traslada el Gobierno a Nirgua.

El 14 de marzo de 1.866 el Congreso de la República reconoce al Estado Yaracuy su autonomía y ratifica que su territorio es el que fija la Constitución Nacional de 1.864. El presidente Juan Crisóstomo Falcón interviene en el conflicto y logra que éste se termine, por el acuerdo firmado el 14 de abril en Guama, según el cual los 2 grupos reconocen a Cirilo María Alvarado como presidente provisional del Estado Yaracuy.

En 1.866 se sanciona una nueva Constitución estatal; en 1.867 se dicta una Ley de División Territorial del Estado.

Manuel Ezequiel Bruzual

En 1.868 al triunfar la Revolución Azul y asumir la presidencia de la República el general José Tadeo Monagas, el general Colmenares, presidente del Estado Yaracuy, se une a la resistencia de los liberales encabezada por el general Manuel Ezequiel Bruzual. Después que éste parte herido a Curazao, Ildefonso Riera Aguinagalde, en calidad de enviado del Gobierno Nacional, se entrevista en Nirgua con el general Colmenares; éste firma un convenio reconociendo al gobierno del general José Ruperto Monagas y abandona la presidencia del estado.

El 23 de noviembre de 1.869, fuerzas liberales dirigidas por los generales Hermenegildo Zavarce, Andrés Borges y José Félix Mora atacan San Felipe pero luego de un intenso combate son rechazados por los “azules”.

El 13 de enero de 1.870 fuerzas liberales encabezadas por el general Zavarce y el general Colmenares ocupan San Felipe y logran el control del estado menos Nirgua.

Pocos días después de desembarcar en Curamichate, el general Antonio Guzmán Blanco llega el 20 de febrero a San Felipe y establece allí su cuartel general.

Antonio Guzmán Blanco

El 22 de febrero, como jefe de la revolución, dirige desde allí la proclama: A los pueblos, a los estados y al Ejército en la cual manifiesta que lucha por la autonomía de los estados y el restablecimiento de la Constitución Federal de 1.864.

Guzmán Blanco entra a Caracas en abril, pero los combates entre liberales y conservadores continúan.

El 21 de septiembre de 1.870 el ejército liberal comandado por el general Matías Salazar derrota en a batalla de Guama a las fuerzas conservadoras dirigidas por los generales José María Hernández e Ignacio Galán, logrando una victoria decisiva para el control de occidente.

En 1.872 se dicta una nueva Ley de División Territorial del estado.

En octubre de 1.873 el general Juan Fermín Colmenares abandona la presidencia del Estado Yaracuy y asume el cargo de jefe del Estado Mayor para combatir el levantamiento encabezado en Coro por el general León Colina, que se extiende a otras partes del país.

En 1.874 se sanciona una nueva Constitución estatal.

En septiembre de 1.876 con motivo de las elecciones, se producen enfrentamientos violentos en el estado: el general Juan Fermín Colmenares muere a manos de partidarios del general Francisco Linares Alcántara.

En 1.876 se dicta una nueva Ley de División Territorial del estado.

El 29 de enero de 1.877 Guzmán Blanco se juramenta como presidente de los estados Barquisimeto y Yaracuy, pero aclara que no asumirá esos cargos después de dejar la presidencia de la República. En su lugar es designado presidente del Estado Yaracuy el general Silverio Peralta, cuyo nombramiento provoca la reacción de los alcantaristas del estado que se sublevan contra Peralta.

El Gobierno Nacional envía como delegado al general Vicente Amengual, que logra un acuerdo entre ambos grupos y el general Peralta permanece en su cargo.

En 1.881, tal como lo establece la Constitución Nacional de ese año, Yaracuy es incorporado al estado Norte de Occidente, que poco después será denominado Estado Lara.

En 1.883 una nueva Constitución del Estado Lara elimina la sección Yaracuy; San Felipe, Sucre, Bruzual, Urachiche, Yaritagua se convierten en distritos de Lara.

En 1.885 se producen en Yaracuy enfrentamientos violentos entre los partidarios del general Jacinto F. Lara y los del general Aquilino Juárez. El Gobierno Nacional, que preside entonces el general Joaquín Crespo, envía un ejército dirigido por los generales Esteban Rangel y Felipe Moreno, quienes ocupan respectivamente los cargos de jefe civil y jefe militar en San Felipe, y logran pacificar Yaracuy.

En 1.892, al estallar la Revolución Legalista del general Joaquín Crespo, el general Elías Torres Aular se levanta en Aroa. Luego del triunfo de los legalistas llega a Yaracuy el general Carlos J. Herrera como delegado especial designado por el presidente Crespo para reorganizar los estados de occidente.

El 28 de diciembre de 1.892, el general Miguel G. Meléndez, presidente del Estado Lara, decreta la reincorporación del Yaracuy a ese estado.

La Constitución Nacional de 1.893 mantiene la división territorial de la República en 9 grandes estados, entre ellos el Estado Lara que incluye a Yaracuy, frustrando las aspiraciones autonomistas de los yaracuyanos.

En 1.898 el general José Manuel Hernández, el Mocho Hernández, jefe de la Revolución Nacionalista, después del combate en la Mata Carmelera se dirige a Yaracuy y pasa por San Felipe, donde se incorporan hombres al Ejército nacionalista, continúa hacia Lara y allí finalmente será hecho prisionero.

En 1.899 Cipriano Castro, que desde Colombia había entrado al Táchira el 23 de mayo encabezando la Revolución Restauradora, llega a Yaracuy después de diversos combates con las fuerzas del gobierno que no logran detenerlo. Acampa en Yaritagua y en Nirgua se enfrenta a tropas del gobierno comandadas por el general Rosendo Medina, derrotándolas.

Cipriano Castro

Castro y sus hombres siguen a Carabobo con los combatientes yaracuyanos que se les han incorporado formando el batallón Yaracuy.

Ese mismo año Yaracuy es separado del Estado Lara y recupera su autonomía, convirtiéndose en estado nuevamente. El distrito Nirgua vuelve a pertenecer al Estado Yaracuy.

En 1.901 se alza el general Rafael Montilla y toma San Felipe, pero fuerzas del gobierno venidas de Barquisimeto recuperan la capital de Yaracuy.

Rafael Montilla

En 1.901 se sanciona la Constitución del estado Yaracuy; y ese mismo año el general Santiago Briceño Ayestarán, presidente del estado, se dirige con tropas a Yaritagua ante la proximidad del general Juan Mogollón al frente de fuerzas de la Revolución Libertadora.

En 1.902, el general Briceño Ayestarán establece su cuartel general en Yaritagua con el objeto de cortar el avance de los revolucionarios en Lara; éstos, luego de tomar Barquisimeto, ocupan San Felipe y logran el control del Estado Yaracuy.

En noviembre fuerzas del gobierno de Cipriano Castro toman Guama pero los revolucionarios la recuperan.

Ese mismo año de 1902 hay una epidemia de fiebre amarilla en Yaracuy que provoca numerosas muertes.

El 15 de febrero de 1.903, fuerzas del gobierno comandadas por el presidente del estado Lara, Rafael González Pacheco, atacan Urachiche y vencen a los revolucionarios dirigidos por el general Montilla.

El 29 de febrero el general Santiago Briceño Ayesterán ocupa San Felipe y el Gobierno recupera el control del Estado Yaracuy.

Santiago Briceño Ayesterán

En 1.904 hay protestas en Yaracuy porque pierde su autonomía, al establecer la Constitución Nacional de ese año su incorporación al Estado Lara (menos el distrito Nirgua que pasa al estado Carabobo); una nueva Constitución del estado Lara lo divide en las secciones Barquisimeto y Yaracuy.

En diciembre de 1.908 el general Juan Vicente Gómez toma el poder.

Juan Vicente Gómez

En 1.909 el Congreso lo nombra presidente provisional y sanciona la Constitución Nacional, que restablece el Estado Yaracuy; ese mismo año se sanciona una nueva Constitución estatal, y en 1.910 se dicta una Ley de División Territorial del Estado Yaracuy.

En 1.914 se promulga de nuevo una Constitución estatal, y en 1.918 se dicta la correspondiente Ley de División Territorial del estado; en 1.922, 1.927 y 1.928 se dictan otras leyes de división territorial.

En 1.929 después de aplastar el levantamiento del general José Rafael Gabaldón, el general Juan Vicente Gómez nombra presidente del estado al general Félix Galavís, para asegurar el control político de Yaracuy.

En 1.935, se decreta una nueva Ley de División Territorial del estado. En diciembre de ese año, después de la muerte del general Gómez, se producen disturbios y saqueos en Yaracuy.

El 3 de enero de 1.936 el general José Antonio González es designado presidente del estado.

El 14 de febrero nuevamente se producen disturbios y saqueos en San Felipe y el general González renuncia a su cargo; para sustituirlo, llega a San Felipe el general Bartolo Yépez, pero los yaracuyanos le piden su renuncia y decide marcharse.

Las protestas y los saqueos a las propiedades de los gomecistas continúan.

Finalmente, el presidente de la República, general Eleazar López Contreras, nombra a pedido de un grupo de yaracuyanos al mayor Gabriel María Reyes Zumeta como presidente del estado, quien logra restablecer el orden.

En 1.936 se dicta otra Ley de División Territorial del estado. En 1.940 se dicta la Ley de División Territorial vigente actualmente. En 1.962 se sanciona la Constitución estatal.

En 1.967 se crea la diócesis de San Felipe, cuyo primer obispo fue monseñor Tomás Enrique Márquez Gómez; abarca los distritos de San Felipe, Yaritagua, Urachiche, Sucre, Bruzual, Aroa, que pertenecían a la arquidiócesis de Barquisimeto, y el distrito Nirgua que integraba la arquidiócesis de Valencia.

HIMNO DEL YARACUY

El “Himno del Yaracuy” se hace publico en la hoja semanaria “RECORTES” AÑO II-MES XI-SAN FELIPE: 4 DE MAYO DE 1911-SERIE 23ª- N° 89.

Himno del Yaracuy .

(LETRA DEL SR. PEDRO Ma. SOSA)

Coro

Alto a fama pregona

Mis gloriosas tradiciones,

La opulencia de mi Zona,

La Virtud de mis varones.

Voz

I

Dominaba la España invasora

Mis extensa y ricas comarcas,

Repletando insaciable sus arcas

Con la savia vital de mi flora.

El soberbio Castillo almenado

Que en el Puerto Cabello se ostenta

Fue construido con oro esquilmado

A mi Zona feraz, opulenta

II

A tal punto llegó la crueldad

Que mi pueblo con voz varonil,

En la fecha gloriosa de Abril

Entusiasta gritó: Libertad!

Yo no quise acatar la Regencia,

Y firmé con patriótico empeño

Aquella Acta en que el pueblo avileño

Con orgullo exclamo: Independencia!

III

De Bolívar la fúlgida estrella,

Con denuedo mis hijos siguieron,

Y mis fueros sagrados hubieron

En aquella sangrienta Epopeya.

Persiguiendo el audaz español

Mis guerreros en triunfo llegaron

Al Perú, que también libertaron,

Donde tuvo sus templos el Sol.

IV

El Progreso, esplendente fanal,

Con su mágica luz ilumina

La semilla del Bien, que germina

En mi hermoso jardín tropical

Elementos contengo prolijos,

Honra y Prez de mi noble existencia,

En la paz, en la Guerra, en la Ciencia,

!Por que en todo culminan mis hijos¡

V

Mientras riegue mis valles el río

”Yaracuy,” que su nombre me ha dado,

De la Unión Federal seré Estado

Y mis pueblos tendrán su albedrío.

Y si el Hado fatal me obligara

De la Patria a no izar la Bandera,

Que perezca mi raza altanera

Cual mi tribu inmortal Jirajara

Nota: Se transcribe como tal y como aparece en la publicación referida.

Hoja semanaria “RECORTES” AÑO II-MES XII-SAN FELIPE: 4 DE MAYO DE 1911-SERIE 24ª- N° 95. (Ejemplar propiedad del autor)

La Guaira: 27 de mayo de 1911

Señor Gral. Pedro María Sosa.

San Felipe.

Muy distinguido amigo:

Ha sido para, mí motivo de placer y de legitimo orgullo para mí alma de yaracuyano, que haya sido Ud. quien obtuviera el triunfo en el Certamen abierto por el Gobierno de ese Estado para la adopción de la letra del Himno regional, ya que la personalidad de Ud. es más que acreedora a tan gallardo blasón, no solo por su significación social sinó por su reconocida importancia en el campo de las letras.

Yahe leído el “Himno del Yaracuy” cuyos versos robustos y harmoniosos, cantan en soberbios conceptos los rasgos más elevados de nuestra Epopeya libertaria y el valor legendario de nuestros antepasados, esos visionarios esclarecidos de la Patria.

Difícilmente hubiera podido ser enviada otra composición más adecuada a las bases del Certamen, ni tan resaltante en ideas patrióticas.

Por eso le felicito desde aquí en mi carácter de intelectual y de yaracuyano, y hago extensiva mí felicitación, por su órgano, al digno Magistrado de esa Entidad Federal, soldado y caballero, que sabe de sus altos deberes para con la sociedad venezolana.

Respetuosamente quedo a sus órdenes.

Amigo affmo. y colega,

Guillermo Lavado Isava

San Felipe: Junio 10 de 1911.

Señor Guillermo Lavado Isava

La Guaira.

Distinguido compatriota, colega y amigo:

Agradablemente fui sorprendido por la delicada carta certificada de Ud. que contesto agradecido.

“No es noble quien noble nace, sinó quien lo sabe ser,” dice un adagio; pero Ud. nació noble y noble es, como bien lo evidencia su hidalga y patriótica nota a que vengo refiriéndome. El Himno del Yaracuy, ha tenido favorable acogida: personas de varias localidades me han felicitado; pero se destaca entre ellas la gallardía de Ud. cuyo aplauso me honra. Procure construir para nuestro Yaracuy, un canto al alcance de las masas populares, sin aluciones mitológicas, que si bien fueron oportunas a raíz del paganismo, no hacen falta hoy que la luz evangélica irradia en el horizonte mundial -máxime, tratándose de asuntos regionales que deben llevar sabor a níspero y olor de pomarosa. Quiso Dios que saliera avante en premio a mí humildad: “gloria á El en las alturas y paz sobre la tierra a los hombres de buena voluntad!”

Le ruego un saludo a mi buen amigo el Señor Dr. J. M. Rivas Mundarain -y para Ud. y para él me prometo enviarles su parte de reliquias samarias, traídas por mi hijo Pedro Segundo Vé1iz Sosa, en su romería a bordo del “General Salom,” como Cadete de la Escuela Náutica; y como representante de esta Entidad, para colocar en la primera tumba del Profeta y Héroe, la corona simbólica dedicada por el Pueblo y Gobierno yaracuyano al Padre de la Patria.” Qué coincidencia tan feliz amigo mío! El reciente 19 de Abril, en momentos en que mi hijo desempeñaba la enaltecedora comisión, allá en San Pedro Alejandrino, mi pobre morada acá en la playa. yurubiana, se ornamentaba con la gentil presencia de gran parte de la Sociedad Sanfelipeña, que entre harmonías musicales, me daba efusivos parabienes por mi triunfo en el Certamen! Con frases, entrecortadas por la natural emoción, di las gracias-y decliné tan inmerecidos aplausos— en honor para mi Patria, mis hijos y el Gobierno del Yaracuy que tanto se esmera en cumplir el amplio programa del Jefe del Ejecutivo Nacional. He sido largo; pero se debe a que la voz de Ud. enciende entusiasmado, como el himno de los franceses, la inmortal Marcelleza

Compatriota, amigo y colega,

Pedro Ma. Sosa.

Nota: Se transcribe como aparece en la publicación referida.

El autor de la música del “Himno del Yaracuy” es F. Abdón Ramírez, según VEREDICTO, publicado en la hoja semanaria “RECORTES”. AÑO II-MES XII-SAN FELIPE: 8 DE JUNIO DE 1911-SERIE 24ª-N° 94. (Ejemplar propiedad del autor)

VERIDICTO

“En la ciudad de San Felipe, capital del Estado Yaracuy , á los cinco días del mes de junio de mil novecientos once, Años 102° de la Independencia y 53° de la Federación, constituido el Jurado que suscribe, en la casa de habitación de la señora Berenice Lozano de Ravell, con el fin de pronunciar el Veredicto sobre la producción musical que debe adaptársele a la letra del “Himno del Yaracuy,” entre las varias remitidas para el Certamen promovido al efecto, se procedió al acto en la forma de costumbre; y, después de haber estudiado y considerado detenidamente durante cinco días todas y cada una de las composiciones musicales concurrentes, fue favorecida una de ellas por el sentimiento unánime del Jurado, por su originalidad. Determinado así el concepto de la Corporación, se abrió el pliego contentivo del nombre del Autor de dicha composición: y habiendo resultado ser esta del Profesor F. Abdón Ramírez, se declaro á dicho señor Ramírez merecedor del Premio que expresa el art° 6° del Decreto Ejecutivo de fecha 26 de abril del corriente año, por ser ella- en el concepto del Jurado, por su originalidad- la más adecuada a su objeto. Cree, además, el Jurado, como un acto de justicia y de estimulo que debe privar en esta clase de actos, declarar, que las demás composiciones concurrentes al Certamen merecieron su aprobación y justicieros elogios. Terminada la misión del Jurado, se levantó esta acta, de la que se acordó enviar copia autorizada por el Secretario de la Corporación al Poder Ejecutivo del Estado, con la composición musical adoptada y el pliego que contiene el nombre del autor.- La Presidenta, Berenice L. de Ravell – Andrómaca de Trujillo – Carmen de López – Eugenia Artiles – L. Domínguez Tinoco – Trinidad Figueira – El Secretario, P-E. Avila.”

Es copia- El secretario del Jurado,

P-E. Avila

Hoja semanaria “RECORTES”. AÑO II-MES XI-SAN FELIPE: 8 DE JUNIO DE 1911-SERIE 24ª-N° 94. (Ejemplar propiedad del autor)

TARJETA

Pedro Ma. Sosa, felicita al Señor F.

Abdón Ramírez, “El hombre enciclopedia,” por su triunfo artístico, con motivo de haber obtenido su trabajo musical, el voto del Jurado en el Certamen para adoptar la música para “El Himno del Yaracuy.”

San Felipe: Junio 6 de 1911

Escudo del Estado Yaracuy

BOLETIN OFICIAL

NELSON SUAREZ MONTIEL

GOBERNADOR DEL ESTADO YARACUY

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES

Considerando:

Que el Escudo y el Himno, son símbolos que identifican nuestro Estado;

Considerando:

Que el Escudo a través de los años ha sufrido modificaciones perdiéndose el diseño original realizado por el ilustre yaracuyano, Dr. Paulo-Emilio Ávila;

Considerando:

Que es deber del Ejecutivo velar por la correcta difusión y publicación de nuestro Himno y Escudo,

Decreta:

Articulo 1° A partir del día 1° de marzo de este alto, tómese como Escudo Oficial la reproducción del diseño elaborado por el Dr. Paulo-Emilio Ávila, a principios del presente siglo.

Articulo 2° Se designa al ciudadano Secretario General de Gobierno para que se encargue de los concerniente a la restitución del escudo original y así mismo elaborar la Resolución para la reproducción de litografías sobre el Escudo original del Estado.

Articulo 3° El Secretario General de Gobierno, y los Secretarios de Política, Educación y el de Cultura cuidarán de la ejecución del presente Decreto.

Dado, firmado y sellado y refrendado en el Salón Ejecutivo del Palacio de Gobierno del Estado Yaracuy, en la ciudad de San Felipe, a los seis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno. Años 181° de la Independencia y 133° de la Federación.

(L.S.) Nelson Suárez Montiel

REFRENDADO:

(L.S.) Euclides Rojas

Secretario General de Gobierno.

REFRENDADO:

(L.S.) Tomás Silva Villanueva.

Secretario de Política (E)

REFRENDADO:

(L.S.) Benilde de Montoya.

Secretaria de Educación.

REFRENDADO:

(L.S.) Alexis Mendoza.

Secretario de Cultura

El escudo del Estado Yaracuy fue diseñado por el Dr. Paulo-Emilio Ávila y la leyenda heráldica la redactó el Br. Trinidad Figueira.

El escudo está dividido diagonalmente en 2 cuarteles: en el superior se muestra un manojo de espigas emblema de la unión y de la abundancia; el rastrillo, la hoz que lo acompañan y los picos señalados a ambos lados de la estrella, representan el trabajo, fuente de la prosperidad.

En la inferioridad se observa una fortaleza que representa el Castillo de San Felipe, denominado así Libertador, construido con el impulso del Cacao, para guardar a Puerto Cabello y a las Bocas del Yaracuy del comercio ilícito en la época de la dominación española.

Significa, además, la entereza con que la población de los cerritos de Cocorote sostuvo sus aspiraciones en la lucha secular para alcanzar el titulo de Ciudad, dado en Sevilla, mediante justo progreso por el Rey Felipe V, el 6 de noviembre de 1.729.

Las ramas de caña y de cacao que van a los lados, atados por un lazo, que patentiza la soberanía del Estado, dicen los cultivos principales que le dan la vida propia.

La estrella que corona al escudo es el Sol de la libertad que orientó a los Varones Yaracuyanos que en “Triunfos Llegaron Donde Tuvo sus Templos el Sol”

BOLETIN OFICIAL

NELSON SUAREZ MONTIEL

GOBERNADOR DEL ESTADO YARACUY

En uso de las atribuciones que le confiere el Articulo 71 de la Constitución del Estado Yaracuy,

CONSIDERANDO:

Que es deber del Gobierno Regional exaltar en los yaracuyanos y residentes en el Estado, el amor por la región donde vivimos y luchamos;

CONSIDERANDO:

Que para lograr esa exaltación es preciso contar con una Bandera, que unida al Escudo e Himno del Yaracuy simboliza la yaracuyanidad en todas sus manifestaciones,

DECRETA:

Articulo Primero: Se instituye como bandera de Estado Yaracuy, la declarada ganadora en el concurso convocado para escogerla, diseñada por la señora Amparo Katiuska Garrido Rivas, formada por los colores Rojo, Blanco, Azul, Amarillo y Verde (circulo) franjas perpendiculares.

Articulo Segundo: Se instituye como Día de la Bandera del Estado Yaracuy, el 19 de marzo de cada año, cuando obligatoriamente todo el ámbito de la región yaracuyana será un solo templo para rendirle homenaje.

Articulo Tercero: Los Secretarios de Gobierno y de Educación quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.Regístrese, comuníquese y publíquese.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón Ejecutivo del Palacio de Gobierno del Estado Yaracuy, en la ciudad de San Felipe, a los once días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco. Años 184° de la Independencia y 135° de la Federación.

(L.S.) Nelson Suárez Montiel

REFRENDADO:

(L.S.) Kalil Auad Rodríguez

Secretario General de Gobierno

REFRENDADO:

(L.S.) Alicia Torrealba de Vásquez

Secretaria de Educación

Bandera del Estado Yaracuy

El color rojo simboliza la sangre de nuestros Libertadores y héroes, de los indígenas que poblaron estas tierras y lucharon con férrea voluntad contra la invasión española y el don de los hombres que hicieron posible la creación de la Provincia de Yaracuy en 1.865, génesis del hoy Estado Yaracuy.

El color azul, en conjunto con los colores amarillo y rojo, simbolizan el respeto colectivo por nuestra Bandera Nacional, así como los recursos hídricos que posee este territorio.

El color blanco simboliza el espíritu de servicio y siempre abierto del pueblo yaracuyano.El circulo del centro donde se encuentran los colores amarillo, azul y verde, simboliza el sol, el cielo y la tierra: Dichos colores se conjugan para exaltar las riquezas naturales y al mismo tiempo, proyectar las potencialidades, privilegios y virtudes.

Es así como el amarillo representa en el circulo la riqueza del suelo y los recursos que de el se derivan, las montañas de color marrón, junto con el verde sintetizan la riqueza agrícola y vegetal que nos viene desde la formación de estas tierras.

Las franjas perpendiculares dentro del círculo, que dividen la bandera en tres (3) secciones, armonizan el contenido general de la misma, dándole una percepción de marcha y movimiento.

El detalle del cielo y la montaña representan la presencia del Arte en el Estado, cuna de artistas en el campo de la poesía, la música, la pintura, la cerámica la artesanía de hombres dedicados a la ciencia, quienes representan el trabajo creador del pueblo yaracuyano.

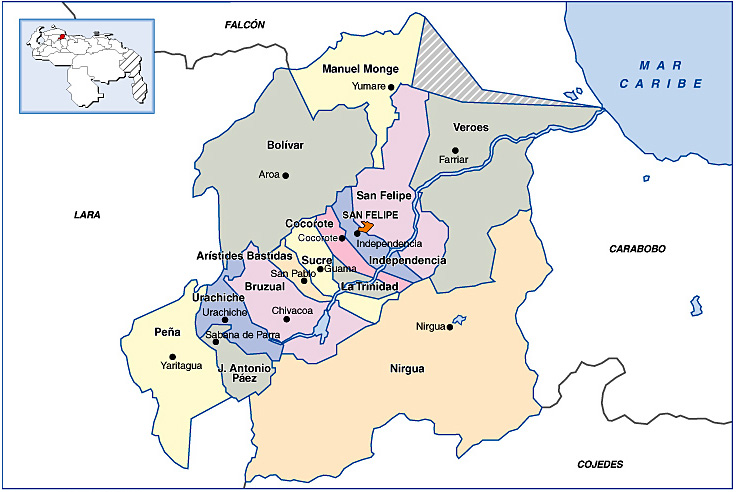

Mapa politico

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IMPRESOS

Sociales

Su primer periódico fue El Lanudo (1.842), que circuló en forma manuscrita hasta que en 1.843 comenzó a salir impreso en Valencia.

En 1.855, llega la primera Imprenta a San Felipe, y en 1.872 ésta es vendida y llevada a Barquisimeto. El Gobierno del estado compra otra imprenta, en la que se publica la Gaceta Oficial.

En 1.872 se publica en San Felipe El Yaracuyano y en Nirgua, La Luz.

En 1.874 aparecen en San Felipe La Paz del Yaracuy y El Triunfo Liberal.

En 1.875 salen en San Felipe El Sol de Occidente y El Voto Libre.

En 1.876 aparece en Urachiche La Democracia.

En 1.878 se editan en San Felipe Nuestro Bien y El Partido Liberal, y en 1882, La Autonomía Seccional, El Vigilante del Yaracuy y El Rayo.

En 1.887 sale La Voz de Urachiche.

En 1.889 aparecen en Yaritagua La Idea Liberal y El Primer Eco.

En 1.890 se publican El Tiempo Liberal en San Felipe, El Trabajo en Nirgua, El Paladín Bruzualense en Chivacoa, La Confraternidad en Yaritagua.

En 1.891 salen El Fuerte en San Felipe y El Edificio en Campo Elías.

En 1.893 aparecen en San Felipe La Revista Quincenal, La Cruz, El Progreso, El Progresista.

En 1.894 se publica La Farmacia en San Felipe, El Rayo en Urachiche, Bruzual (órgano del club Bruzual) en Chivacoa, y Ecos de Aroa.

En 1.895 salen El Paladión en San Felipe; El Eco Católico y El Pensamiento en Yaritagua; el Boletín Comercial en Nirgua; El Amante del Saber y El Bien Público en Chivacoa; El Mártir de Berruecos (órgano de la Sociedad de Amigos), El Derecho y El Vigilante en Guama.

En 1.896 se publica El Avisador y La Disciplina Liberal en San Felipe; El Gegén en Urachiche; El Trabajo en Nirgua; El Hijo del Pueblo en Campo Elías; La Voz de Sucre en Guama; El Criterio Público, El Unificador, El Precursor y Flora en Yaritagua.

En 1.897 aparecen La Campana (órgano del Partido Liberal Nacionalista), El Mentor en San Felipe; La Moral Política (órgano del Partido Liberal Nacionalista) en Nirgua; Ecos, El Voto Libre y El Rayo de Luz en Urachiche; La Tradición Liberal en Guama; El Civismo (órgano del Partido Liberal Nacionalista), El Mirón, El Campeón Liberal y El Gladiador en Yaritagua.

En 1.898 aparecen El Corneta de Orden en San Felipe, El Síndico en Nirgua y El Autonomista en Guama.

Este desarrollo del periodismo, en los distintos centros urbanos de Yaracuy en estos años, se dio junto con la creación de instituciones que impulsaron las actividades culturales.

En 1.900 aparecen en San Felipe El Diario Católico (el primer diario de Yaracuy, pero fue prohibido a los pocos números), Ecos del Yaracuy, El Aure (que se convirtió en diario en el tercer número), El Criterio Yaracuyano, El Yaracuy; El Indio (órgano que defiende a los indígenas de Guama y de San Pablo) en Guama; Progreso en Yaritagua.

En 1.901 salen en San Felipe El Siglo XX, El Trueno, El Centinela y El Compás, en Urachiche El Restaurador; en Campo Elías El Propulsor Liberal; en Aroa El Esfuerzo (órgano de la Sociedad Unión Progresista)

En 1.904 se publican El Minuto en San Felipe, y el Boletín Anunciador y Noticioso, El Esfuerzo y El Obrero en Yaritagua.

En 1.906 aparece El Comercio en Yaritagua.

En 1.909 El Derecho, La Idea Liberal y la Gaceta Oficial del estado en San Felipe; El Jornalero y El Eco Mercantil en Yaritagua.

En 1.910 circulan en Yaracuy 6 periódicos, de los cuales 5 tienen un tiraje entre 100 y 500 ejemplares.

En 1.911 salen en Yaritagua El Amigo del Pueblo, Ecos del Yaracuy y Paz y Unión.

En 1.920 sale en San Felipe El Baluarte, y en 1921 Labor de Juventud y Adelante.

Actualmente se publica el periódico Yaracuy al Día y El Yaracuyano.

Carreteras

En su propósito de mejorar la red vial de Venezuela, el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta en 1.873 la construcción de 2 carreteras, la de Valencia a Nirgua y la de Puerto Cabello a San Felipe. El año de 1873 se inició la carretera Puerto Cabello-San Felipe, y para fines del siguiente año se habían construido 39 kilómetros del proyecto, siendo terminada en 1877, iniciándose también el sector Nirgua-San Felipe.

Otras carreteras construidas durante la década de 1870 fueron: la carretera de Aroa (Duaca-La Luz) en 1.877.En la última década del siglo XIX, se adelanta la construcción de varias carreteras importantes y el mantenimiento de las ya existentes. Entre las carreteras a las cuales se dio mayor impulso, se encuentra la de Yaritagua-Duaca.

Durante el gobierno de Cipriano Castro, en los primeros años del siglo XX, se construyen varias carreteras dándole continuidad a la vía Puerto Cabello-San Felipe.

En el año de 1.910 la vía de comunicación San Felipe-Barquisimeto-Carora era intransitable para carros.

En 1.925 se inaugura la Carretera Trasandina que une Caracas con los Andes hasta la frontera con Colombia, el tramo Alabarical-Yaritagua-Sabana de Parra-Urachiche-Chivacoa-Guama-San Felipe-Morón se conoce como la Carretera de la Costa.

De esta conseguimos vestigios en San Felipe, Urachiche y Yaritagua, siendo esta última población la única que mantiene en regular estado su transito hacia Barquisimeto y Cabudare.

Es importante destacar la conclusión, en el período del General Marcos Pérez Jiménez, de la llamada vía Panamericana.

En el sector correspondiente a Venezuela, que vino a ser la principal vía de comunicación entre San Felipe - Cocorote - Guama - San Pablo - Chivacoa - Urachiche - Sabana de Parra y Yaritagua.

En posteriores oportunidades la carretera Chivacoa-Nirgua-Valencia, ha sido mejorada y ampliada, no dejando de ser una vía de sumo peligro.

Hoy en día el Estado Yaracuy cuenta con la Autopista “Dr. Rafael Caldera”, que lo recorre desde Yaritagua hasta los limites con el Estado Carabobo vía Morón

Ferrocarriles

Entre 1.832 y 1.834, el ingeniero inglés, John Hawkshaw, contratado por la General Bolívar Mining Association, propietaria de las minas de cobre de Aroa (Edo. Yaracuy), consideró la factibilidad de establecer una línea de ferrocarril entre Aroa y Tucacas, a efectos de facilitar el transporte del mineral hasta su puerto de embarque. Se tendieron unos primeros rieles entre 1.835 y 1.836, pero la paralización de los trabajos de explotación de las minas, después de 1.836, puso fin a esta iniciativa.

En 1.862, se reanudaron los trabajos de construcción de la vía férrea entre Aroa y Tucacas, volviéndose a paralizar a los pocos meses.

La era del ferrocarril se inició en Venezuela con la administración del general Antonio Guzmán Blanco; durante el Septenio, en 1.872, la compañía inglesa de las minas de Aroa emprendió nuevamente los trabajos del ferrocarril Aroa-Tucacas, concluyendo la obra en 1.877.

En 1.877 Guzmán Blanco inaugura el Gran Ferrocarril Bolívar, que une el puerto de Tucacas con Aroa. Este fue el primer ferrocarril que funcionó en Venezuela, construido por la compañía inglesa The Bolívar Railway Company Limited para llevar a Tucacas el cobre extraído de las minas de Aroa, cuya explotación había sido reiniciada por la New Quebrada Company Limited, también inglesa.

Con el ferrocarril disminuiría el tráfico por el río Aroa, perdiendo importancia Boca de Aroa, mientras que Tucacas se beneficiaría de su condición de terminal ferroviario y de embarque hacia Puerto Cabello, el cual controla el comercio de importación-exportación de Yaracuy.

Entre 1.882 y 1.892, se celebraron contratos para el establecimiento de las siguientes vías férreas comerciales: Barquisimeto-La Luz, con empalme con la ruta Tucacas-Aroa.

En 1.891 el presidente de la República Raimundo Andueza Palacio inaugura el ramal El Hacha-Barquisimeto, que enlaza con el tramo Aroa-Tucacas del ferrocarril Bolívar.

En 1.916 The Bolívar Railway Company Limited pone en funcionamiento el tramo San Felipe-Palma Sola que enlaza con el ferrocarril Bolívar, mejorando las comunicaciones de la capital del estado con Barquisimeto y con el puerto de Tucacas.

En 1.946, por iniciativa de los ministerios de Fomento, Obras Públicas, Defensa y Comunicaciones, fue creado por decreto el Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado (IAAFE), encargado de la reorganización y rehabilitación de las vías férreas adquiridas por la Nación; en 1.948, este instituto tomaría en sus manos la administración del ferrocarril Bolívar (Tucacas-Barquisimeto), el cual, desde 1.944, había comprado la línea Puerto Cabello-Valencia.

En 1.954 deja de funcionar el ferrocarril Bolívar.

El ferrocarril no pudo competir con la llegada del camión y del automóvil.

En enero de 1.954, se inició la construcción de una nueva línea de ferrocarril entre Puerto Cabello y Barquisimeto, a un costo estimado de USA $20.000.000, inspeccionada personalmente por el General Marcos Pérez Jiménez, toda la obra, el 30-11-1.957.

Prevista principalmente para el transporte de flete, obra que fue concluida en las alboradas del 23 de enero de 1.958, construido totalmente bajo el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez.

Atraviesa Yaracuy con estaciones en San Felipe, Chivacoa y Yaritagua; es el único ferrocarril en funcionamiento en el país para el transporte de carga, el de pasajeros se encuentra desmantelado y uno de sus vagones de lujo fue colocado, como ornamento, a la entrada de Barquisimeto vía Autopista “Dr. Rafael Caldera”.

Con el objeto de unificar los criterios y formular resultados exentos de polémicas, se creó la Comisión para el Estudio del Plan Ferroviario Nacional, integrada por representantes del Ministerio de Obras Públicas, de CORDIPLAN y del IAAFE (Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado), la cual elaboró, en noviembre de 1.974, un informe de factibilidad del 30% de la red, para una primera etapa de realización que se incluye en los programas del V Plan de la Nación.

El Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado, adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, inicia entonces la ejecución de un plan para construir 1.160 km de vías férreas en una primera etapa: desde el tramo Puerto Cabello-Barquisimeto, hasta Acarigua, Guanare y Barinas por un lado; San Carlos, Valencia, San Juan de Los Morros, Valle de la Pascua, Anaco, El Tigre, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana por el otro, incluyendo un ramal hasta Barcelona y Puerto La Cruz; para ello, fue aprobada, en 1.977, una inversión de Bs. 3.990.000.000.

De este ambicioso proyecto, sólo llegó a concretarse la construcción e inauguración, en 1.982, del tramo de 77 km entre Acarigua y Yaritagua, prolongando la línea de ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello. Con una longitud de 250 km.

Telégrafo, Correo y Teléfono

En 1.882 tienen servicio de telégrafo San Felipe, Yaritagua y Nirgua (que desde 1.881 ha pasado al Estado Carabobo)

En 1.910 los servicios de correos en Yaracuy cuentan con una oficina principal en San Felipe y oficinas adscritas en Campo Elías, Chivacoa, Guama, Palma Sola, San Pablo, Urachiche, mientras que la red de telégrafos se extiende a todo el estado con oficinas en San Felipe, Campo Elías, Chivacoa, Guama, Nirgua, Urachiche y Yaritagua.En 1.913 hay en Yaracuy 18 redes telefónicas con 77 aparatos y 21 líneas de una extensión de 355 Km. CENTROS DE EDUCACIÓN EN LA HISTORIA En 1.875 se crea en San Felipe el Colegio Nacional de Varones. En 1.876 Yaracuy tiene 26 escuelas federales con 1.060 alumnos y 19 escuelas municipales con 656 alumnos. En 1.877 se crea el Colegio Nacional de Niñas en San Felipe.En 1.912 el estado tiene 36 escuelas con 1.015 alumnos

En 1.974 se crea en San Felipe el Instituto Universitario Tecnológico de Yaracuy.